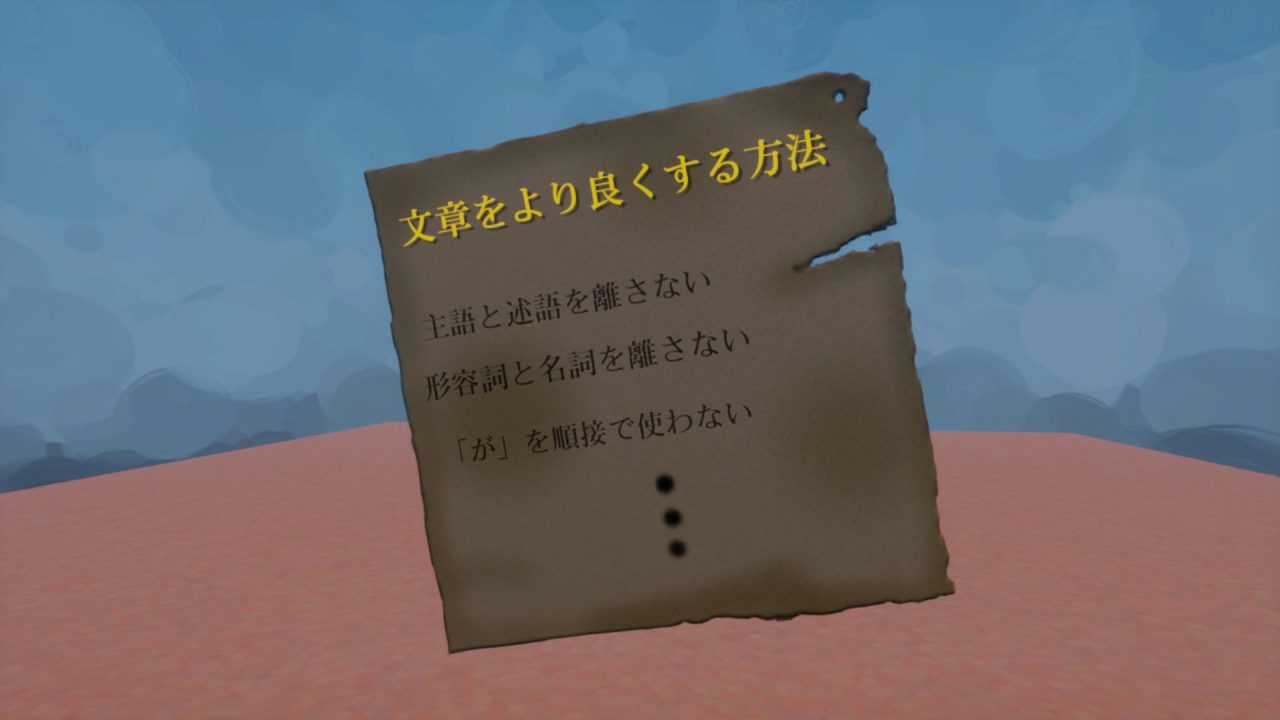

主語と述語を離さない

対応する主語と述語を離さないようにしましょう。悪い例はこちらです。

私は店員が室内が暑いときに冷房の設定温度を下げたのを見ていた。

この文には「私は」「店員が」「室内が」の3つの主語が含まれています。「室内が」の述語はすぐ後ろにあるから迷うことはないはずです。しかし、「私は」と「店員が」は述語と離れすぎてしまい、これらがどの述語と繋がるのか戸惑ってしまいます。「私は」は「見ていた」が、「店員が」は「下げた」がそれぞれ述語になります。これを踏まえて改善すると次のようになります。

室内が暑いときに 店員が冷房の設定温度を下げたのを 私は見ていた。

形容詞と名詞を離さない

形容詞 (形容動詞) と名詞も主語と述語同様です。対応するものを離してしまうと、意味が変わってしまいます。例えばこちらです。

不思議な桃太郎のきびだんご

桃太郎の不思議なきびだんご

上は、不思議なのは「桃太郎」です。下は、不思議なのは「きびだんご」です。このように形容動詞の位置で意味が違ってしまいます。読み手に誤った情報を与えてしまうおそれがあるので気をつけましょう。

「が」を順接で使わない

接続助詞として「が」を使う場合、順接ではなく逆接にかぎって使いましょう。

「が」は逆接のイメージの方が圧倒的に強いです。格助詞以外で文中に「が」が出たら大多数の人が逆接の意味で考えるでしょう。つまり、後ろに続く文を読む前に今読んだ文の反対の内容が来るのだろうと一瞬予測してしまうのです。そう予測したのに順接の意味で文が続いてしまうと、非常に不快な思いをしてしまいます。

順接として使っている悪い例をみてみましょう。

先月10日に発売されたばかりの大盛況のゲームですが、来月20日から夏イベントが開催されると公式サイトで発表されました!

これを改善するとこうなります。

先月10日に発売されたばかりの大盛況のゲームに、来月20日から夏イベントが開催されると公式サイトで発表されました!

接続助詞としての「が」は逆接で使いましょう。

漢字とひらがなを使い分ける

漢字とひらがなを何も考えずに使っていませんか。読みは同じでも意味は変わります。例えば「ところ」です。

教授に化学実験の結果を報告した所、「素晴らしい結果だ」と褒めてくれた。

教授に化学実験の結果を報告したところ、「素晴らしい結果だ」と褒めてくれた。

漢字の「所」は場所を表しています。この文では場所を伝えたいわけではありません。「報告したら」と後ろの文に繋げているにすぎません。このような場合にはひらがなの「ところ」を使います。

ほかにも「こと」「とき」「もの」などがあります。

具体的に説明する

あることを伝えるときには、なるべく数値や状態を加えて具体的に説明しましょう。

とても高い山です。

これだけでは読み手には何も伝わりません。どれぐらい高いのかまったくわかりません。

標高3,700 mを超えるとても高い山です。

このように具体的な数値を加えましょう。

「すぐ」「たくさん」「少し」などは人によって程度が異なります。どれぐらい「すぐ」なのか、どれだけ「たくさん」なのか、どれぐらい「少し」なのか具体的に文にしましょう。

二重表現を使わない

最近見かけることは少なくなってきた気がしますが、まだまだ二重表現を使っている人はいます。

定番の二重表現は「頭痛で痛い」でしょうか。これでは頭が痛くて痛いになってしまいます。「頭痛」だけで頭が痛いと伝わります。

ほかにどのような二重表現があるかみてみましょう。どこが二重表現になっているか考えてみてください。

- 未だ未完成の作品

- 価格を値上げする

- 第3回目の音楽祭

- 約10分ほどで到着する

- はっきり断言する

正解はこちらです。

- 「未だ」と「未」完成 → 未だ完成していない作品。未完成の作品

- 「価格」と「値」 → 価格を上げる。値上げする

- 「第」と「目」 → 第3回の音楽祭。3回目の音楽祭

- 「約」と「ほど」 → 約10分で到着する。10分ほどで到着する

- 「はっきり」と「断」 → はっきり言う。断言する。

コメント